Visionen für die Wiener Gastronomie

Falstaff sprach mit Peter Dobcak und Wolfgang Binder, Fachgruppenobmänner der Wiener Wirtschaftskammer, über Traditionen, Tellerränder und offene Wünsche.

Falstaff: Sie haben für dieses Treffen das »Café Schwarzenberg« ausgesucht, ein Kaffeehaus mit einer über hundert-jährigen Geschichte. Was ist für Sie das Besondere an so einem Betrieb?

Wolfgang Binder: Das Besondere ist einfach das lange Bestehen. Wenn man sich die Betriebe in Wien anschaut, dann existieren viele weit über 50 Jahre, sogar über 100 Jahre mittlerweile. Das ist eine Besonderheit, die man nur in Wien findet.

Wie ist das bei Wirtshäusern?

Peter Dobcak: Bei uns ist das interessanterweise eher umgekehrt, statistisch gesehen erneuert sich die Branche alle fünf Jahre komplett. Das heißt, zwanzig Prozent der Gastronomiebetriebe sperren pro Jahr zu und neue wieder auf. Natürlich gibt es zum Glück Familienbetriebe, die es schon sehr lange gibt, aber die Gastronomie ist eine dynamische und schnelllebige Branche.

Wenn man Wien mit anderen Weltstädten wie New York, Singapur etc. vergleicht, wo neue Betriebe wie Schwammerln aus dem Boden schießen – kann das Wiener Traditionsdenken auf Dauer Bestand haben?

Binder: Ich glaube, wenn man sich speziell die Kaffeehäuser in den letzten 300 Jahren anschaut, weiß man, dass es funktioniert. Der Wiener kommt immer wieder zurück auf das Kaffeehaus. Wir haben ungefähr 2.100 Kaffeehausbetriebe in Wien, ungefähr 200 haben ein jahrzehnte- bis jahrhundertelanges Bestehen. Natürlich haben wir auch ein paar Downs mitgemacht – aber auch überstanden.

Die Kaffeehäuser erfreuen sich auch bei Touristen größter Beliebtheit. Befürchten Sie nicht, dass man mit zu vielen Touristen den Wiener Gast vergrault?

Binder: Überhaupt nicht. Er ärgert sich drüber, aber im Endeffekt geht er trotzdem hin. Wie Alfred Polgar so schön sagte: »Ins Kaffeehaus gehen Leute, die allein sein wollen, aber dazu Gesellschaft brauchen.« Man geht alleine hin, ist aber trotzdem nicht alleine. Das ist meines Erachtens auch der Hintergrund, warum der Wiener ins Kaffeehaus geht. Der Wiener ist nicht der Coffee-to-go-Typ, das sieht man sehr gut an Starbucks. Die wollten groß in Wien reinfahren – und man sieht ja, was davon übrig ist.

Was schätzen Sie beide besonders an Wien?

Dobcak: Die Qualität der Gastronomie, die ist sehr gut. Wir haben eine an sich große Vielfalt, die nur durch gewisse Rahmenbedingungen, die in dieser Stadt herrschen, etwas beschränkt erscheint. Weil es sich der normalsterbliche Gastronom oft schlicht und einfach nicht mehr leisten kann, diese ganzen Auflagen zu erfüllen, die es gibt. Daher ist die Dynamik, die man in anderen Städten sieht, vielleicht nicht so gegeben. Aber es gibt sie sehr wohl, es gibt immer wieder junge Gastronomen, die mit neuen Konzepten einsteigen. Das ist sehr begrüßenswert, aber es könnte noch viel mehr sein.

Sie sprechen die Behörden an. Was vermissen Sie in diesem Punkt?

Binder: Dass man uns dieses freie Unternehmertum nicht so zugesteht, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Dort gehst du hin, sagst: »Ich möchte ein Lokal auf-machen«, und das geht. Das ist in Wien leider nicht so leicht möglich, weil wir eine überbordende Bürokratie haben.

Dobcak: Wir versuchen zum Beispiel seit Jahren, die Foodtruck-Szene in Wien hochzubringen. Eine Initiative, die mit viel Begeisterung vor vier, fünf Jahren begonnen hat. Aber sehen Sie irgendwo einen Foodtruck? Hier gelingt das kaum, weil der administrative Aufwand derartig hoch ist. Wir beide sind doch halbwegs viel gereist, aber ich kenne jetzt keine andere Stadt, in der ein Bezirksvorsteher auf die Idee kommt, zu sagen: »In meinem Bezirk kommt das jetzt nicht, das könnte ja die Anrainer stören.«

Kämpfen Sie gegen solche Hürden an?

Dobcak: Bekämpfen kann ich alles. Die Frage ist nur: Wie weit komm ich damit? Ist es eine Sisyphus-Arbeit oder sehe ich irgendwo Licht am Ende des Tunnels? Ich muss dazusagen, dass die Politik in Wien – und das ist typisch mitteleuropäisch, aber ganz besonders in unserer Stadt – einen viel zu großen Einfluss nimmt, fast schon bis ins daily life. In anderen Ländern werden Rahmenbedingungen gesetzt und innerhalb dieser kann man sich frei bewegen, bei uns wird überbordend limitiert. Wir als Unternehmerinnen und Unternehmer tragen nicht nur einen Mörder-Rucksack an Belastungen, wir haben auch ein Gummiband, das unsere Kreativität und Entfaltungsmöglichkeit manchmal extrem beschränkt. Ohne das könnten wir Wien noch wesentlich weiter bringen. Wien ist ja kein Kurort, sondern eine internationale Weltstadt.

Wenn Sie tun könnten, was Sie wollten – was würden Sie tun?

Dobcak: Wir würden gerne Entscheidungen, die in unserer Verantwortung liegen, selbst treffen können. Wenn nicht unmittelbar Gefahr für Leib und Leben herrscht, dann soll man uns unsere Betriebe bitte so führen und einrichten lassen, wie wir es für richtig halten. Aktuell wird versucht, sich in allen Richtungen abzusichern, damit ja nichts passieren kann. Dadurch bewegen wir uns hauptsächlich in der Hypothese.

Binder: Wenn ich seit 30 Jahren ein Lokal mit Schanigarten besitze, habe ich ohnehin Auflagen. Der Schanigarten muss um 10 oder 11 Uhr abends zusperren, die Musik spielt bis elf. Und plötzlich zieht gegenüber eine Familie mit einem kleinen Kind ein, denen das alles zu laut ist, es kommt ein Sachverständiger, der ein Schallgutachten macht – und dann habe ich ein Verfahren am Hals, das mich die Existenz kosten kann. Natürlich ist es klar, dass wir die Bürger schützen müssen. Aber auch der Gewerbetreibende ist ein Bürger. Dem nehme ich dann seine wirtschaftliche Grundlage weg, weil sich eine Person aufregt. Auf welcher Seite ist dann das Recht?

»Statistisch gesehen erneuert sich die Branche alle fünf Jahre komplett.«

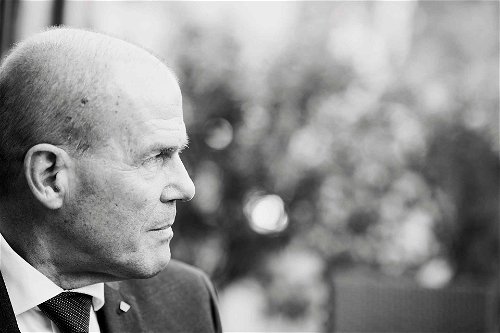

Peter Dobcak, Fachgruppenobmann Gastronomie

Wo wir gerade von Beschränkungen sprechen – wie stehen Sie eigentlich zum Thema Rauchverbot in der Gastronomie?

Binder: Mein Lokal ist ein Nichtraucherlokal, das hab ich 2013 so entschieden. Ich persönlich bereue keinen einzigen Tag, aber auch da gilt: Wo hört die Bevormundung auf? Muss ich in ein Raucherlokal gehen, wenn ich nicht will? Wen schütze ich damit – den Raucher? Eigentlich war das Thema ja auf die Mitarbeiter aufgebaut, ist dann aber übergegangen zur These: Wir schützen den Gast. Aber den Gast brauche ich nicht zu schützen. Der Gast kann selbst entscheiden. Man sollte auch diese Entscheidung dem Unternehmer überlassen.

Dobcak: Wobei man schon sagen muss: Nach einem guten Essen genieße ich manchmal auch gerne eine Zigarre. Dabei ist mir natürlich völlig klar, dass ich nicht rauche, wenn ich in einem Restaurant bin. Aber dann verbringe ich einen schönen Abend mit einer guten Flasche Wein und plötzlich beschließen Gleichgesinnte und ich: So, wir würden gerne noch ein Glas Whiskey trinken und eine gute Zigarre rauchen. Und das soll ich als erwachsener, selbstständig denkender Mensch nicht dürfen, nur weil mir einer vorschreibt, ich darf nicht rauchen? Ich bin der Meinung, es ist nicht klug, wenn man das alles über einen Kamm schert.

Aktuell mangelt es in Ihren Bereichen auch an Mitarbeitern. Wie würden Sie junge Menschen motivieren, diesen Job zu machen?

Dobcak: Es wäre einmal an der Zeit, dass die Gastronomie die kollektive Angst vor dem Gast verliert. Und für Qualität verrechnet. Deutschland und Österreich sind die beiden einzigen Länder, in denen die Gastronomie übertrieben günstig ist. In allen anderen Ländern bezahlst du ordentlich dafür, die können offensichtlich gut kalkulieren. Und hier kannibalisierst du dich gegenseitig. Wenn jemand allerdings ein Mittagsmenü anbietet um € 3,90, dann ist das natürlich völlig klar, dass der Gast zu dir kommt und sagt: »Okay, das ist super, dass du das Schnitzerl mit einem handgestreichelten Strohschwein machst, aber auf der anderen Straßenseite kostet das Schnitzerl die Hälfte, ist zwar dünner, aber dafür gibt’s zwei davon.« Zwar gewässert ohne Ende, aber egal. Man muss den Gast wieder dazu bringen, dass er Qualität wertschätzt. Hier liegt es an uns, Mut zu zeigen und Solidarität dem Unternehmer gegenüber, um dementsprechend sukzessive mit den Preisen raufzugehen. Denn dann können wir die Mitarbeiter auch wirklich so bezahlen, wie sie es verdienen. Und wenn die Gewerkschaft sagt, wir zahlen so wenig, dann ist das richtig. Aber das ist ja nicht mutwillig, weil wir so gierig sind – schließlich gibt es leider immer noch Gastronomiebetriebe, in denen der Mitarbeiter mehr verdient als der Unternehmer.

Binder: Das Problem ist auch, dass hier eine Branche in den Medien schlechtgeredet wird. Da heißt es dann: Schlechte Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung – aber niemand fragt wirklich, was bezahlt wird. Man nimmt ein paar schwarze Schafe her und pauschaliert. Ich kenne viele Betriebe, in denen die Mitarbeiter nicht mehr als 40 Stunden arbeiten. Wo die Mitarbeiter für jede Stunde bezahlt werden, die sie extra arbeiten. Ich glaube, wir müssen wirklich das hervorheben, was positiv ist. Uns fehlen aktuell circa 2.000 Leute in der Gastronomie, bei 80.000–100.000 Arbeitsplätzen.

Wo sehen Sie Ihre Bereiche in 30 Jahren?

Binder: Das Wiener Kaffeehaus gibt es seit mittlerweile 335 Jahren, das wird es auch in 30 Jahren noch geben. Vielleicht in einer etwas anderen Art, weil sich die Kaffeehäuser immer neu erfinden.

Dobcak: Der Mensch ist ein hochsoziales Wesen und die Gastronomie ist und war Kulminationspunkt des Treffens, des Sichaustauschens. Um die Gastronomie per se mache ich mir überhaupt keine Sorgen, aber es gibt natürlich einen Wandel. Der Mensch wird mehr und mehr körper-, mehr und mehr ernährungsbewusst. Vor allem die Generation U35 besinnt sich, dass Qualität auch dem Körper guttut. Ich denke, dass hier die Zukunft sehr wohl abgesichert ist. Und ich glaube, dass sich auch in der Mitarbeiterfrage was tun wird, weil die Jugend nach und nach draufkommt, dass es nicht mehr unbedingt notwendig ist, eine Universität zu besuchen – und ganz ehrlich, da schaut die Bezahlung noch viel grausamer aus.

Letzte Frage: Wenn Sie in Ihren Bereichen einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das?

Binder: Dass der Kunde die Arbeit, die unsere Mitarbeiter tagtäglich verrichten, wertschätzt. Und die Wertschätzung fängt bei den Medien an, wie man das ja bei der Diskussion um das berühmte Glas Wasser gesehen hat. Ob das jetzt was kosten darf oder nicht. Es kostet nicht das Glas Wasser, sondern es kostet die Dienstleistung, das muss man erkennen. Und da müssen wir auch viel enger mit den Medien zusammenarbeiten.

Dobcak: Ich würde einen Appell an die Jugend richten: Die Chance zu haben, einem anderen Menschen etwas Gutes zu tun, eine gute Zeit zu vermitteln – das ist das Schönste, das man im Leben machen kann. Die besten Servierkräfte, die besten Köche machen das mit Stolz – und werden dafür respektiert, das ist bewundernswert, das spürt man auch. Wir müssen wieder wegkommen vom egozentrischen Weltbild, daran müssen wir alle arbeiten. Weil am Ende des Tages bist du allein, und es gibt nichts Schöneres, als jemanden zu haben, der sich um einen kümmert. Egal ob daheim – oder eben in einem Lokal.